LIBRO DI CARLO VOLPARA - CAPITOLI

A STAMPINO C'ERA IL CONTE

STORIA E STORIE DI FAMIGLIA DEL NOVECENTO ANDORESE

di

CARLO VOLPARA

PREFAZIONE

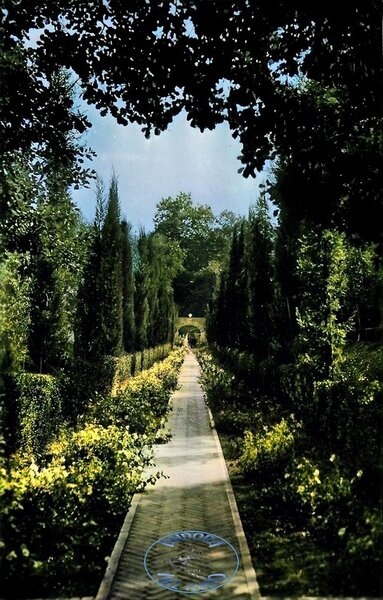

La contessa Tina e il conte Quaglia

Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora

Rielaborazione a colori - Mario Vassallo

Il proposito di realizzare un libro sull’armatore Giovanni Quaglia non è stato una decisione facile ed ancor meno presa d’impulso, ma è il prodotto di lunghi anni di riflessioni e considerazioni personali. Sono arrivato a questa conclusione in seguito ad una valutazione critica di fatti e persone, senza dare nulla per scontato o per assunto come mi hanno insegnato i miei ormai lontani, ma sempre validi, studi liceali.

Se a questi fattori aggiungiamo che ho sempre posseduto un’altrettanto grande passione per la storia, intesa sia in senso generale che più ristretto a livello locale, arrivo al punto che tanto mi sta a cuore e che mi ha spinto a scrivere questo libro su Giovanni Quaglia. Molto probabilmente alla maggioranza della popolazione contemporanea questo nome dirà poco o nulla addirittura, ma negli anni trenta del secolo scorso fece il giro del mondo alla stessa stregua di quello dei potenti di turno, oppure dei divi del cinema.

E’ strano davvero che una persona di tale grandezza imprenditoriale ed umana non abbia mantenuto nel corso del tempo memoria e riconoscimento adeguati da parte delle autorità e dei media nazionali ed a livello locale abbia rischiato, se non proprio l’oblio, quanto meno di cadere nell’anticamera del dimenticatoio. Non un francobollo celebrativo, non una manifestazione commemorativa seria in occasione di un anniversario a cifra tonda. Nemmeno gli organi di informazione liguri si sono mai sprecati in occasione delle ricorrenze che riguardassero tanto lui personalmente, quanto le sue imprese. Al massimo solo qualche piccola manifestazione a livello ultralocale o qualche trafiletto sui giornali.

A Viareggio, patria indiscussa di impareggiabili, per certi versi eroici palombari, già da parecchi anni hanno realizzato una fondazione denominata “Artiglio Europa” con tanto di premio da attribuirsi a chi a livello internazionale si è distinto nell’opera di esplorazione sottomarina.

Sempre a Viareggio hanno inoltre realizzato un museo della marineria intitolato ad Alberto Gianni, mitico maestro della palombaria italiana e mondiale.

Tutto ciò va ad onore dei viareggini e di tutti coloro che non vogliono che la memoria collettiva si perda, anche se costoro hanno voluto campanilisticamente ricordare i soli meriti dei propri conterranei dimenticandosi un po’ chi contribuì in maniera decisiva a rendere così grandi ed imperituri quei palombari stessi.

Ma in Liguria abbiamo saputo fare altrettanto con il più grande armatore-recuperatore sottomarino di tutti i tempi che tanto onore e gloria seppe conferire all’Italia nel mondo?

Purtroppo, e lo dico con una punta di rammarico, non mi risulta altrettanto né a Genova, né nel ponente ligure più in generale, considerando che costui fu tanto nativo di Diano Castello, quanto risiedette per quasi tutta la vita a Genova, città dove ebbero sede le sue società.

Forse questo atteggiamento può essere imputato al tradizionale pudore ed al carattere schivo ed elusivo della gente ligure, la quale notoriamente tende a fuggire dai riflettori delle scene e raramente ha il coraggio di tributare i dovuti onori a chi della propria gente ha dimostrato veramente di meritarlo.

Per motivare questa patina di oblio potrebbe essere anche chiamata in causa l’altrettanto arcinota ingratitudine dell’Italia matrigna che non sa essere riconoscente verso i propri figli migliori, proprio quelli che le sanno conferire vanto e prestigio a livello mondiale.

Inoltre, non avendo egli lasciato eredi, si è perso il filo conduttore generazionale familiare ed anche questo fattore potrebbe aver inciso in maniera negativa sulla memoria collettiva alla pari del fatto che la sua flotta recuperi, essendo stata prettamente una sua creatura, commercialmente parlando, morì anch’essa appena dopo la sua morte.

Comunque al di là di queste potenziali attenuanti, penso che il mondo dell’informazione e della storiografia italiana, che non ha esitato a conferire il giusto tributo nei confronti di altri personaggi, magari neppure italiani, sia ancora fortemente in debito nei confronti di questa persona che molto ha dato sia in termini di prestigio, che in termini umani.

Anche il mondo della televisione e del cinema, sempre alla caccia di fatti e personaggi a cui attingere per le proprie produzioni, non si sa come abbia potuto trascurare, se non proprio dimenticare, fatti di cronaca così epicamente appassionanti realizzati da un uomo che gli anglosassoni non avevano esitato a definire “attractive”, dove il termine attractive sta si per attraente ma significa anche interessante ed appassionante.

Oggi molti giovani ed anche meno giovani, liguri e non, poco o nulla sanno degli avvenimenti che videro protagonista l’Avvocato Giovanni Quaglia, il quale con le imprese dei propri marittimi e dei propri palombari seppe stupire il mondo intero, marinaresco e non, ricevendone in cambio un prestigio ed un’ammirazione profonda e sincera al punto che, per anni all’estero, risultò essere l’italiano più famoso e rispettato di chiunque altro nostro connazionale.

Ora sembra che qualcosa finalmente stia muovendosi anche da noi, poiché il nuovo Museo Navale di Imperia ha riservato un ampio spazio dedicato proprio alla società dell’armatore castellotto, dove si possono ammirare reperti originali appartenuti alla sua flotta nonché attrezzature varie atte al lavoro di recupero sottomarino.

Speriamo quindi, che tra non molto si possa rendere il giusto onore, storicamente parlando, ad un grande della nostra terra che ha saputo rinnovare in epoca moderna ed in maniera sui generis i fasti dei grandi uomini di mare liguri.

L’Avvocato Quaglia non è stato certamente andorese di nascita, ma la sua quarantennale presenza sul nostro territorio, avendo risieduto nella villa di Stampino, seppur non in maniera continua, è stata comunque più che importante, per non dire influente, sia a livello economico lavorativo che storico sociale e proprio per questi motivi gli può ben valere la cittadinanza onoraria.

Il Conte Giovanni Quaglia.

Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora

Rielaborazione a colori - Mario Vassallo

Questo scritto non ha la pretesa di essere una biografia né tantomeno un’ulteriore narrazione delle imprese compiute dai suoi intrepidi equipaggi, a suo tempo già state meravigliosamente descritte da altri autori ben più autorevoli del sottoscritto, ma vuole essere solo un omaggio alla sua persona, che fu presente e residente per molti anni in seno alla nostra comunità.

E’ mia intenzione presentarne un ritratto inedito e più ampio sotto il profilo umano, arricchito dal racconto di aneddoti a lui relativi con il contorno di vicende che si intrecciano con quelle relative alla mia famiglia, nel contesto storico, sociale e paesaggistico dell’Andora di quei tempi.

Per ottenere ciò, oltre ai già noti racconti di famiglia ed alla collaborazione di tanti amici, mi sono anche impegnato nell’opera di recupero della memoria degli ultimi testimoni di quel tempo, che ebbero modo di conoscere ed apprezzare quell’uomo.

Ho così messo sotto torchio ed ho spremuto ripetutamente, spero non me ne vogliano più di tanto, un gruppetto di arzilli vecchietti che, devo riconoscerlo con profonda gratitudine, hanno sempre attivamente collaborato alla mia opera con grande entusiasmo e talora con incitamenti e altrettanto validi suggerimenti.

A tutti, giovani e meno giovani, va il mio più profondo riconoscimento per l’indispensabile contributo apportato. Una citazione particolare e’ per i miei insostituibili e fantastici senatori alcuni dei quali, complice l’età avanzata, da quando iniziai a raccogliere le informazioni molti anni fa, purtroppo non sono più tra di noi e non hanno potuto vedere realizzato questo lavoro al quale hanno personalmente contribuito.

E’ pertanto a loro che va il mio primo pensiero ed ad un paio in particolare, primi inter pares, se mi è consentito.

Per ragioni affettive il primo è mio padre, che, quando gli manifestai la mia intenzione solo pochi mesi prima della sua dipartita, contribuì in maniera decisiva a scrollarmi di dosso le ultime esitazioni dandomi l’impulso affinchè tutti quei ricordi di famiglia e della comunità non andassero perduti e così impugnai carta e….. coraggio e decisi di mettere tutto per iscritto.

Il secondo, per ragioni storico testimoniali, è il signor Francesco Tagliatini, ultimo esponente rimasto dell’equipaggio dell’Artiglio, che ebbi l’onore ed il piacere di incontrare nella sua casa di Diano Castello durante un piovoso pomeriggio invernale. Con lucidità e chiarezza d’espressione disarmanti, ad onta dei suoi novantanove anni, mediante poche ed efficaci parole in pochi minuti seppe trasportarmi indietro di ottant’anni facendomi rivivere l’epica impresa dell’Egypt, quasi come se si fosse trattato di guardare un film. Chapeau!

Un ringraziamento particolare a voi tutti poiché siete stati e continuate ad essere la memoria storica della comunità perché, come disse il grande Indro Montanelli:

“Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente ed è un paese senza futuro.”

PROLOGO

Io sono cresciuto ed ho vissuto tutta la mia infanzia e gioventù in una casa che si trova ad una manciata di metri sotto la villa di Stampino e la visione di quella tanto nobile costruzione mi è stata intimamente familiare fin dal primo momento della mia vita quasi quanto la visione dell’altrettanto simmetricamente umile mia dimora.

In casa eravamo in cinque: mio nonno e mia nonna paterni, più papà e mamma con me.

Mio padre faceva l’odontotecnico mentre mia madre lavorava saltuariamente come segretaria aggiunta negli alberghi o meglio, come si diceva allora, faceva la stagione e se poteva l’allungava ad altri mesi, una ragione in più, appena fu possibile, per mandarmi alla scuola dell’infanzia che si trovava presso le Suore di Sant’ Eusebio.

Ma di andare all’asilo, come si diceva a quel tempo, a me non piaceva proprio. Il motivo principale non risiedeva nemmeno nel fatto che là eravamo in tanti, inquadrati e pigiati tutti assieme con quelli più grandi che tiranneggiavano i più piccoli e le suore che, per non fare figli e figliastri, quando vedevano qualcosa che non andava per il verso giusto, sculacciavano sia il reo che il danneggiato, con tanti saluti per i dettami pedagogici della signora Montessori e del signor Spock, come del resto usava allora in tutte le case.

La ragione principale, per la quale ad un certo punto decisi di non andare più all’asilo infantile attuando il mio primo atto di ribellione a soli tre anni, era che a casa mia, oltre a starci molto meglio e di godere di tutta la libertà di questo mondo, c’era per l’appunto mio nonno con il quale avevo un rapporto intensissimo e di cui tuttora ho un ricordo struggente.

Mi voleva un bene dell’anima ed io stravedevo per lui ancor più che per papà e mamma.

Quando ripenso a lui vedo un uomo minuto ormai grigio, col volto scavato e la fronte stempiata, che amava immergersi totalmente nella cura dei suoi fiori e delle sue piante ornamentali. Aveva solamente una sessantina d’anni, quantunque mi sembrasse molto più anziano di quello che in realtà era. Comunque, nonostante quell’apparenza, era attivissimo e pieno di energie come neppure altre persone molto meno anziane di lui possedevano. Infatti lui non camminava, ma andava quasi di corsa tutto il tempo tanto era sempre indaffarato e dall’alba al tramonto non si fermava mai un momento per rifiatare.

Il ricordo più bello che possiedo della sua persona, e che non mi abbandonerà mai, è la sua immagine di fiorista intento ad accudire le sue creature vegetali con un amore quasi materno. Possedeva una piccola serra di legno entro la quale coltivava strelizie, che gli serviva anche come semenzaio e ricovero invernale per altre piante. Ma il luogo più affascinante di tutto quel suo piccolo mondo era rappresentato da una ancor più minuta serretta di stuoie di cannizzo che si era realizzato da solo, laggiù verso il ruscello all’ombra degli olmi e di una quercia, in un luogo fresco e riparato dai raggi del sole, entro la quale nella bella stagione riponeva ed esponeva per i potenziali acquirenti il meglio della sua produzione. Ecco, io me lo vedo ancora là, chino sui vasi, mentre cura con un amore maniacale le sue piante ed i suoi fiori. Lo seguo con il corpo e gli occhi in maniera avida ed affascinata, gli pongo domande ingenue come solo i bambini di cinque o sei anni sanno fare, eppure egli, con infinito amore mi spiega tutto ciò che c’è da spiegare su quelle piante e quei fiori.

Chissà, forse in cuor suo avrebbe sperato che anch’io, nato e cresciuto in quell’ambiente, un giorno sarei diventato come lui ed avrei continuato la sua opera, ma purtroppo il destino non gli avrebbe concesso questa gioia e soprattutto neppure molto altro tempo da vivere accanto ai suoi tanto amati fiori.

A me piaceva un mondo stare a contatto della natura sempre appiccicato a lui. Durante i lavori nei campi oppure quando andava a curare i giardini nelle ville in collina, aveva sempre qualcosa da insegnarmi o da raccontarmi, soprattutto storie tanto immaginarie quanto reali e vissute.

Mi raccontava fiabe e storielle per bambini quanto storie lontane, epiche di quando aveva fatto la guerra, la Grande Guerra e storie più recenti relative ad un certo signore che aveva vissuto in quella bella villa signorile che si trovava a poche centinaia di metri, un po’ più in alto della nostra casetta.

Quella villa rosa, così elegantemente rifinita, suscitava nel mio immaginario infantile delle suggestioni tutte particolari, oserei dire quasi di mistero, che mi accompagnarono per anni.

Ad arricchire quel sentimento contribuiva il fatto che ogni tanto scoprivo che certi oggetti di arredamento oppure dei semplici giocattoli, che ritrovavo in casa, avevano una strana provenienza, del tutto improbabile, ovvero dal fondo del mare.

Per esempio accadeva che un bel giorno scoprissi come quella enorme conchiglia tridacne, pesante non meno di una dozzina di chili, che in salotto faceva bella mostra di sé sulla mensola del caminetto, fosse stata ripescata da chissà quale nave affondata chissà dove.

Oppure che quel mio primo football di cuoio, ruvidissimo ed ancora con i lacci, con il quale oggi sarebbe pura follia giocare, ma al quale ero allora devotissimo insieme a quelle altrettanto improbabili scarpe da football che erano più dure di uno stoccafisso, era tutta roba riportata alla luce dai fondali marini alla pari di quell’elegante servizio di piatti di Ginori che usavamo solamente nei giorni di grande festa.

Insomma ogni tanto scoprivo con mia grande sorpresa e meraviglia che tanti oggetti, presenti in casa, erano il frutto del lavoro di recupero sottomarino degli uomini di quel signore di nome Quaglia, di cui spesso mi parlava mio nonno e che tali oggetti erano stati da lui gentilmente omaggiati alla mia famiglia.

Mio nonno purtroppo morì quando io non avevo ancora compiuto nove anni e questa è una ragione in più per la quale non mi pentii mai di aver trascorso il maggior tempo possibile al suo fianco.

Il tempo passò e quando fui adulto fu invece mio padre a riprendere in più di un’occasione quei racconti relativi a quel signore che aveva vissuto nella villa di Stampino e le imprese che aveva realizzato per il mondo.

Nel contempo iniziai a comprendere ed a ordinare tutta la complessità di avvenimenti che si erano succeduti nei vari tempi e luoghi della villa e lessi anche i pochi e vecchi libri che erano stati scritti su Quaglia e sulle sue navi recupero.

I fatti che venivano narrati, pur rimanendo cronaca nuda e cruda, per un certo qual verso, ai miei occhi di adolescente, sembravano usciti dalla penna di un autore di libri d’avventura per ragazzi e mi entusiasmarono non poco facendomi idealizzare fatti e persone.

Il tempo continuò a trascorrere finchè in età matura rilessi con occhi diversi quei testi e dentro di me si accese la curiosità di conoscere il personaggio meglio ed in maniera più realistica possibile. Grazie ai racconti di nuovi testimoni ed a nuove letture, ho avuto così modo e maniera di affinare il mio pensiero su di lui e sulla sua residenza in seno alla nostra comunità.

Alla fine di questo faticoso e certosino lavoro, l’impressione di fondo che ne ho ricavato è quella di un sincero rimpianto per non aver avuto modo di conoscerlo direttamente e non aver potuto apprezzare di persona la sua caratura imprenditoriale e le sue qualità umane.

Sono ormai molti anni che non risiedo più nella casa di famiglia, sita appena sotto la villa di Stampino, però è lì che è rimasto il mio cuore ed è sempre lì che penso che prima o poi tornerò. Solo in questo luogo ritrovo certe sensazioni di pace e di sicurezza ed ogni volta che ci ritorno, ed i miei occhi rivolgono lo sguardo verso la villa, il mio pensiero non può fare a meno di riandare a quel tempo passato ed all’allora suo padrone di casa.

Oggi è una domenica invernale qualsiasi e mia madre, come d’abitudine, mi ha invitato a pranzo. Io, come al solito, non ho saputo rifiutare, considerato che è un modo ancor più piacevole di stare assieme.

Ormai è il primo pomeriggio e prima che cali l’oscurità, esco finalmente di casa per sgranchirmi le gambe. Ho trascorso un paio d’ore con le estremità sotto il tavolo e questo non è proprio il mio forte anche se so apprezzare pienamente le gioie della cucina, soprattutto quando la cuoca è mia madre che tra i fornelli sa destreggiarsi veramente bene.

Ma ora sento proprio la necessità di uscire a respirare un po’ di sana aria di campagna, la mia amata campagna, che in questa zona per fortuna e per il momento si è salvata dall’urbanizzazione invadente.

Mentre passeggio pigramente lungo il vialetto d’accesso all’abitazione, godendomi il tiepido sole invernale ed assaporando il piacere di essere dove mi trovo, il mio sguardo spazia tutto attorno ed ascolto le voci della natura, natura che, vegetalmente parlando, è ancora ferma ed in questa sua apparente immobilità sembra anche poter fermare il tempo. E’ il periodo dell’inverno freddo e secco, infatti il vicino ruscello non si ode scorrere come avviene abitualmente in primavera e le piante da frutto, essendo state potate da poco, ora sembrano tante membra mutilate.

Nonostante gli spunti di vita e di colore sembrino pochini, i passeri manifestano ugualmente la propria felicità cinguettando e ruzzolando felici come piccole galline nella polvere della stradina campestre mentre in lontananza si ode un brusio indistinto emesso da uno stormo di uccelli. Si tratta di un nugolo di storni che ha occupato militarmente la chioma dell’enorme bagolaro situato nel terreno del mio vicino e che durante la bella stagione ombreggia la vecchia strada mandamentale. Ora lo stanno spogliando scientificamente delle dolci bacche. Guai a sostarci sotto in momenti come questo!

Nella direzione opposta Charly, il sempre vigile, ma altrettanto inoffensivo cane dell’altro mio vicino, che staziona sempre sotto due enormi pini parasole ultracentenari e si diverte a segnalare chiunque passi da quelle parti, abbaia a lungo ed un momento dopo ecco apparire un folto gruppo di escursionisti che, alla pari di altrettanti bikers, su questa antica strada hanno trovato un gradevolissimo percorso verde alternativo all’asfalto.

Dapprima mi salutano cordialmente e poi, non essendo pratici della zona e mancando contestualmente una adeguata segnaletica sentieristica, mi chiedono informazioni sui percorsi escursionistici che offe il territorio.

Dopo aver dato tutte le dritte richieste, prima di accomiatarmi da loro mi dilungo nello spiegare le opportunità che la vecchia strada mandamentale offre ai turisti.

Già, la vecchia mandamentale, quanti ricordi!

E’ stata la spina dorsale della viabilità della Val Merula per secoli e secoli fino alla fine del XIX secolo, ed è stata la strada della mia infanzia lungo la quale sono cresciuto tra il campo di mio nonno e quelli dei vicini. Era la strada che durante la settimana poteva portarmi a casa dei miei amici locali, oppure al sabato al campetto parrocchiale e la domenica alla chiesa.

Alla domenica percorrevo la stradina passivamente poiché si trattava di andare a messa, ma il giorno precedente, al sabato pomeriggio, era tutta un’altra cosa, ci volavo letteralmente sopra percorrendo d’un sol fiato quei cinquecento metri che mi separavano dal campetto di calcio posto sotto la chiesa di San Giovanni. Era il classico campetto dell’oratorio con annessi e connessi: forma e fondo assolutamente irregolari, circondato per due lati da alte barriere di rovi che, quando il pallone ci si piantava dentro, si poteva perdere anche un quarto d’ora per recuperarlo ( se non si bucava). Sul lato a settentrione non c’era nessuna barriera di rovi, ma forse era anche peggio, dato che due metri più in basso c’era la strada con subito a lato il fosso il quale, quando scorreva, se non ci sbrigavamo, ti poteva ruscellare via la palla direttamente nel Merula.

Il campo nella zona centrale aveva il fondo terroso, diventando inevitabilmente un mare di fango quando pioveva e per contraltare, essendo erboso sui lati, in quelle zone in primavera c’era l’erba alta mezzo metro, che poi si tramutava in paglia d’estate con l’aggiunta di spinosissimi cardi secchi che ti massaggiavano le caviglie senza pietà al pari di un cilicio di medievale memoria.

Il prete, Don Michele, si faceva vedere raramente, sembrava quasi non ci fosse, ma in ogni caso era in perenne agguato, dato che non appena uno dei contendenti si permetteva di essere troppo violento nel gioco oppure ingiurioso, ecco che d’incanto si materializzava lassù in alto sul piazzale a lato della chiesa e da lì comminava le ammonizioni che poi altro non erano che paternaleschi richiami verbali; le espulsioni costituivano eventi eccezionali e riguardavano solamente i blasfemi ( considerato il luogo ).

Al termine del pomeriggio di svago tutti i partecipanti alla partita dovevano poi andare a fare la cosiddetta “visita”, cioè andare a dire qualche preghiera in chiesa, ed allora era il fuggi-fuggi generale con mille ed una scusa, ma qui scattava la diffida da parte del prete: chi non avesse fatto la “visita” non avrebbe poi potuto giocare nuovamente al sabato successivo ed allora volenti o nolenti, che si credesse o meno alle sue parole, quasi tutti si dovevano rassegnare.

Erano sfide epiche con partite che potevano durare un tempo indeterminato, anche tutto un pomeriggio, e con il numero dei giocatori che variava a seconda delle esigenze personali dei giocatori stessi.

Non c’erano limiti di età tantomeno di abilità, tutti potevano partecipare liberamente in assoluta comunanza ed a volte era ridicolo ed al contempo commovente vedere bambini di sette otto anni cercare di contendere il pallone a ragazzi già formati di quattordici quindici, comunque i “ grandi” non ne approfittavano mai più di tanto e nessuno si faceva mai e poi mai del male, anzi, i cosiddetti “grandi”, spesso fungevano da istruttori ed incitatori per i più piccoli in una sorta di tutorizzazione in movimento direttamente sul terreno di gioco.

Si poteva iniziare quattro per parte, avere un orario di punta in cui si raggiungeva il numero di otto contro nove e terminare mestamente cinque contro quattro senza problemi.

Lì, quasi ogni sabato pomeriggio, su quel campo che per noi ragazzini e per me in particolare aveva il sapore di un piccolo Maracanà, aveva luogo la perenne eterna sfida tra la nostra squadretta parrocchiale e quella formata dai ragazzi della Marina e si può senza dubbio affermare che tutta la gioventù di Andora di quel tempo sia stata almeno una volta al campo di calcio di San Giovanni con la scusa di quelle partite, anche coloro ai quali il calcio non interessava affatto. Quel luogo, per un pomeriggio alla settimana, era il luogo principe di aggregazione della maggior parte dei ragazzi andoresi, tanto quelli dell’interno quanto quelli della costa che lì avevano modo di conoscersi, parlare, giocare, in una sola parola socializzare.

Non essendoci spogliatoi noi locali arrivavamo a piedi già in tenuta da gioco, mentre quelli che arrivavano da fuori a piedi o in bici ed al ritorno non volevano rimanere sudati a lungo, prima e dopo la partita dovevano cambiarsi almeno la maglietta. Allora erano soliti usare come appendiabiti un paio di alberi di ulivo che si trovano tuttora in fondo al fascione che sovrasta il campo appena sotto la chiesa, che, così addobbati, assumevano le sembianze di anomali alberi di Natale fuori ordinanza.

Le mise da gioco erano le più eterogenee che fantasia umana potesse immaginare: a seconda della stagionalità c’era chi giocava in maglietta e pantaloncini corti, tanti in camicia, oppure, in pieno inverno quando faceva freddo, c’era pure chi non si toglieva nulla e giocava tranquillamente con i pantaloni lunghi di fustagno ed il maglione girocollo di lana completati dagli scarponi ai piedi.

Le scarpe da gioco erano costituite per lo più dalle cosiddette scarpe da tennis, ma comunque si poteva vedere anche gente coi mocassini (!) o, per l’appunto, con gli scarponi contendere validamente la palla ai pochi, anzi pochissimi “ricchi” (quasi tutti della Marina), che esibivano regolari scarpe da calcio con tanto di tacchetti.

Di solito la partita “regolare” era sette contro sette, come quando Don Michele organizzava il sentito torneo che si concludeva con la finale che si disputava in occasione della festa parrocchiale di San Giovanni. Ma il carburante, che faceva da detonatore in questo superclassico ante litteram del sabato pomeriggio, era la sfida tra noi campagnoli di San Giovanni e quelli della Marina, i cittadini, tra i quali si annoveravano anche i primi immigrati che venivano considerati alla stregua di calciatori stranieri.

Era una sfida che, seppur vissuta nella nostra ingenuità infantile, accomunava al tempo stesso elementi riguardanti la lotta tra fasce sociali ad altri riguardanti il senso di appartenenza a differenti comunità.

Con malcelato orgoglio devo riferire che noi sangiovannesi, forti del fatto che giocavamo in casa e che conoscevamo ogni zolla del campo nel vero senso della parola, la spuntavamo quasi sempre.

Io di solito me ne andavo quando era già una ventina di minuti che sentivo mia madre sgolarsi dal terrazzo di casa per richiamarmi alla base: che voce!

Se allora quei richiami mi risultavano altamente inopportuni al limite del fastidioso, ora, a distanza di tanti anni, posso solo dire: che malinconia….. che nostalgia per quel tempo e quei momenti spensierati……

Interrompo la catena dei ricordi ritornando al presente, mi giro sui miei passi per tornare indietro verso casa ed il mio sguardo si rivolge inevitabilmente verso l’amichevole e boscosa collina che si trova ad ovest. Questa vista mi concilia ad abbandonarmi a qualche riflessione.

Alcuni anni fa è stata approvata una nuova enorme lottizzazione edilizia e, purtroppo, stavolta riguarda proprio la zona della tenuta di Stampino. C’è in progetto una ennesima enorme colata di cemento che dovrebbe riguardare addirittura la collina (sic!), proprio là dove non c’è mai stato nulla prima di oggi.

Ho anche sentito dire che forse è stata bloccata in Regione, speriamo sia vero perché non se ne sente proprio la necessità di nuove devastazioni ambientali, che nessun beneficio apporterebbero ad alcuno del luogo se non a qualche società di capitale creata ad hoc, arrivata da chissà dove e col solo obiettivo di monetizzare al massimo l’opportunità, fregandosene altamente dell’architettonicità e della sostenibilità.

Altri affermano che è tutto fermo solo a causa della perdurante crisi economica che per il momento dissuade dal costruire poiché i nuovi insediamenti rimarrebbero inevitabilmente invenduti.

Chissà come stanno in realtà le cose, io so solo che per il momento e per fortuna tutto è fermo e spero lo rimanga il più a lungo possibile, affinchè il luogo rimanga intatto nella sua naturalezza.

Volgendo gli occhi un po’ più a destra, al centro della bella pineta, che sfavilla di un verde intenso alla luce del basso sole invernale in questa giornata tersa e dai contorni nitidi, il mio sguardo osserva per l’infinitesima volta nella mia vita anche la villa di Stampino con i suoi molteplici particolari, che conosco quasi meglio di quei pochi essenziali che caratterizzano la mia semplice dimora di famiglia.

Ad onta del tempo che trascorre implacabile, che ne ha sbiadito inesorabilmente il bel colorito roseo della facciata, complice anche questa luce intensa, oggi sembra risplendere di nuovo come al tempo della mia infanzia

E’ un momento e quella più che abituale e familiare visione ha comunque il potere di evocare una volta in più nella mia mente tutta una vita di ricordi della comunità e di ricerche personali a riguardo, ricordi che si trasformano in emozioni, che in un attimo mi sovrastano e mi si ripropongono come se fossero una valanga impetuosa ed inarrestabile……

STAMPINO PRIMA DI QUAGLIA

Quando il Dott. Avvocato Giovanni Quaglia giunge ad Andora, proveniente da Diano Castello per acquistare la villa di Stampino con annessa tenuta e costruzioni minori, è il 15 Ottobre 1915.

Ad attenderlo, assieme al Notaio Calvini, al primo piano della residenza ci sono i proprietari, i quali sono due francesi, fratello e sorella: lui è Mr.Leopold Durand, lei Md. Anna Marie Coralie Durand, entrambi nati a Marsiglia e residenti ad Aix en Provence.

Gli stabili sono pervenuti agli eredi Durand per metà dalla successione della loro madre Giulia Matilde Musso in Durand e per l’altra metà dalla loro zia Isabella Musso in Moreno, sorella appunto di Giulia Matilde.

A loro volta le due sorelle avevano ereditato dette proprietà dalla successione dell’ultimo dei loro fratelli, Carlo Musso, ultimo appunto di quattro maschi.

Le due sorelle assieme ai quattro fratelli più anziani rappresentavano le ultime eredi di colui che aveva costruito la villa nei primi decenni dell’800 e costituito la primigenia tenuta di Stampino, tal Gian Stefano Musso, che di nascita non era stato assolutamente francese, come ben testimonia il nome, ma nativo di Laigueglia, essendovi venuto alla luce nel 1780, e soprattutto laiguegliese, anzi laigueglino come si diceva allora, per spirito e capacità imprenditoriale.

Per la precisione Gian Stefano Musso al tempo in cui era nato era addirittura cittadino andorese dato che a quel tempo Laigueglia era ancora parte di Andora e si sarebbe staccata e resa comunità autonoma indipendente solo nel 1794.

Costui apparteneva ad una di quelle grandi famiglie di origine catalana che avevano saputo arricchirsi nel corso dei secoli prima con la pesca del corallo e del tonno e successivamente con il commercio marittimo.

Proprio per sviluppare al meglio le proprie attività imprenditoriali marittime si sarebbe poi trasferito stabilmente a Marsiglia laddove sarebbe morto non prima di aver ottenuto la naturalizzazione francese, nonché aver lasciato una folta progenie dietro di sé costituita appunto da ben sei figli.

Quindi Stampino, che era stato creato da un italiano andorese, nel corso del tempo era diventato di proprietà dei francesi e dopo circa un secolo, con l’acquisto da parte dell’avvocato Quaglia, ritornava in mani italiane.

Bisogna precisare che la sunnominata signora Isabella Musso, sebbene fosse nata a Marsiglia e di conseguenza fosse di nazionalità francese a tutti gli effetti, era però poi diventata la moglie dell’italiano bordigotto Francesco Moreno appartenente all’altrettanto ricca e potente famiglia dei Moreno di Bordighera, famiglia di facoltosi commercianti che coi propri commerci spaziava letteralmente in tutto il mondo.

A quei tempi erano infatti frequenti i matrimoni tra famiglie appartenenti allo stesso ceto sociale oppure operanti nel medesimo ramo lavorativo. In questo caso ciò che legava i Musso ed i Moreno erano i trasporti via mare delle merci essendo i primi degli armatori navali ed i secondi dei commercianti all’ingrosso.

I Musso avevano tra i vari clienti d’elite anche i Moreno, i quali, per poter esportare in tutto il mondo le proprie merci, dovevano avvalersi dei trasportatori del tempo e, dato che a quel tempo non esistevano ancora aerei, ferrovie, autocarri e quant’altro, tali merci potevano essere trasportate a lunga distanza solamente via mare.

Stando così le cose, tali unioni spesso e volentieri, volentieri magari da parte dei genitori forse un po’ meno da parte dei figli, comunque queste unioni erano la naturale conclusione di frequentazioni iniziate solo con intenti d’affari.

I Moreno erano famosi sia in Italia che fuori dei patri confini. Costoro erano famosi sì per il fatto che commerciavano olio e limoni della Liguria esportandoli in tutto il mondo, perfino in Giappone, e tra questi prodotti veniva annoverato anche l’olio che si produceva nella tenuta di Stampino, ma anche per il fatto che possedevano una straordinaria passione di famiglia per la botanica.

Il primo fu il padre Vincenzo Moreno al quale seguì poi il figlio Francesco. Entrambi, coltivando ciò che oggi definiremmo un semplice hobby, erano adusi farsi portare a casa dai componenti dei vascelli di ritorno dai viaggi commerciali in paesi lontani, piantine o semplicemente semi di piante esotiche mai viste e conosciute prima da noi.

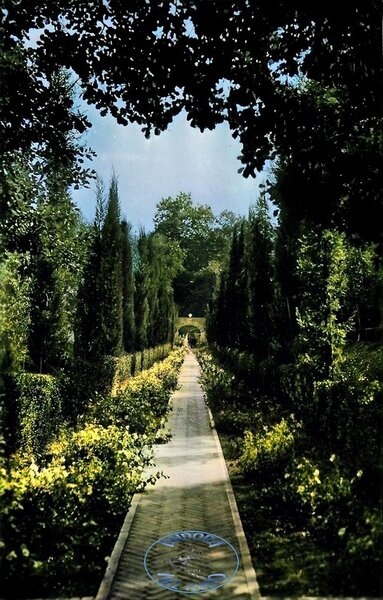

Fu così che, coniugando mirabilmente affari con passione per la botanica, poco a poco costituirono il famoso Giardino Moreno situato attorno alla loro villa sita in Via Romana a Bordighera.

Nel 1860 il loro giardino era già noto a livello internazionale per la ricchezza della flora e la sua bellezza attirava la visita di pittori, scrittori e viaggiatori del tempo. Per questo motivo alcuni anni dopo Claude Monet, fondatore del movimento pittorico più conosciuto e di successo della storia, venuto a conoscenza di questo straordinario paradiso la cui fama correva nei salotti d’Europa, giunge a Bordighera. Riesce ad essere ospitato dalla famiglia Moreno che gli apre le porte dei giardini, luogo in cui agli inizi del 1884 dipingerà una dozzina di tele di valore inestimabile, ora esposte nei maggiori musei del mondo, non solo a Parigi, ma uno per tutti gli altri, il Metropolitan Museum di New York.

A Bordighera e dintorni Monet dipingerà in totale ben trentotto tele.

Ma la passione botanica dei Moreno non si fermò al paese d’origine e dato che, tramite il matrimonio di Francesco con Isabella arrivarono ad avere il possesso di Stampino, anche questa proprietà usufruì dell’onore di ricevere queste piante venute da lontano.

Fra queste la centenaria Banksia Grandis (Australia Occidentale) ivi situata, morì nell’inverno del 1985 a causa del freddo eccezionale ed un Pinus Canariensis ultra centenario è visibile ancora oggi.

Questi sono solo due esempi delle piante che vi furono messe a dimora, ma a quel tempo il giardino di Stampino doveva essere comunque floridissimo ed interessantissimo poiché Monet in un paio di lettere del suo fitto e quasi quotidiano carteggio con la moglie Alice Hoschedè riferisce che da Bordighera si sposta ad Andora insieme a Moreno per andare a visitare le sue proprietà là esistenti. Anche se il toponimo di Stampino non viene mai citato apertamente nelle righe a noi pervenute, nella prima delle due lettere il grande artista così scrive alla propria compagna:

“Chere Madame, je rentre de cette fameuse vallée d’Andore, emerveillèe, mais tres fatigué; c’est a 2 heures et demie de chemin de fer, ce qui fait 5 heures aller et retour et ayant beaucoup marché; en somme, journee tres agreable, je vous en parlerai plus longuement demain ( omissis ).....”

Autoritratto di Claude Monet

Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro

Monet in questa prima lettera, datata 16 Marzo 1884, pone l’accento sul fattore distanza, lamentando che con il treno ha impiegato ben due ore e mezza per raggiungere la nostra località da Bordighera, il che significava ben cinque ore tra andata e ritorno. Bisogna prendere atto, per onor di verità, che sebbene allora le locomotive funzionassero a vapore e nel frattempo le linee siano state elettrificate, quasi un secolo e mezzo dopo, i tempi di percorrenza non sono variati di molto.

Ritornando al racconto, annotiamo però che Monet, sebbene sia rimasto affaticato dalla pesante giornata, adopera anche tre aggettivi estremamente positivi per inquadrare la stessa, il primo dei quali è riferito alla valle di Andora che viene definita “famosa” ed il secondo alla propria esperienza di viaggio quando si autodefinisce “ meravigliato, stupito” e conclude infine le poche e scarne righe di questa prima sintetizzando che in fondo si è trattato di una piacevole giornata e ne riferirà più a fondo alla propria amata il giorno seguente.

Infatti il giorno successivo, il 17 Marzo 1884, in coda alla quotidiana lettera ad Alice Hoschedè, riprende il discorso interrotto il giorno precedente con le seguenti parole:

(omissis)…… "Comme je vous l’ai dit hier, j’ai fait un voyage delicieux hier: je suis passè par beaucoup d’endroits nouveaux pour moi, et tous plus merveilleux les uns que les autres. Ce M. Moreno est un vrai marquis de Carabas qui a des proprietes par toute l’Italie, et quelles proprietes! Hier, apres dejeuner, nous avons marchè trois heures sans voir la fin de sa propriete d’Andore, une merveille: la maison a mi cotè e des bois superbes: le sommet du bois est a 400 metres au dessus du niveau de la mer et là tojours des orangers, des grenadiers, etc. Nous avons fait un dejeuner pantagruelique et a l’italienne, cuisinè par les fermiers et delicieux, je vous assure..... (la fine manca)".

In questa seconda missiva la fatica del giorno precedente appare un po’ stemperata. A ventiquattr’ore di distanza al pittore sono rimasti vivi quasi solamente i lati positivi della gita: il viaggio è stato delizioso ed ha ammirato tanti luoghi nuovi uno più incantevole dell’altro. Francesco Moreno viene definito addirittura “un vero marchese di Carabas”, riprendendo la fantasiosa definizione presente nella nota fiaba “Il gatto con gli stivali”.

Monet riferisce di aver marciato dopo pranzo ben tre ore senza per ciò aver raggiunto la fine delle proprietà di Moreno. Probabilmente, conoscendo la passione che animava tanto Moreno padre quanto il di lui figlio, più che marciare forse ha solamente passeggiato per tre ore, mentre il suo anfitrione gli spiegava le varie piante presenti nel giardino e le colture dei suoi possedimenti tanto vicino quanto distante la residenza, che lui nella missiva definisce giustamente situata a mezza costa.

Sottolinea che il bosco arriva ad un’altezza di quattrocento metri, ma ciò non significa necessariamente che siano saliti fin lassù, e rimane particolarmente impressionato dalla presenza di aranci e melograni, piante che ritrarrà molte volte nei suoi quadri.

Non omette di sottolineare che ha fatto anche un pranzo tanto abbondante quanto delizioso, sottolineando “all’italiana”, cucinato per loro dai fattori che lavoravano nella tenuta e che molto probabilmente abitavano nella casetta di servizio situata dietro la villa vera e propria.

Chissà mai cosa gli avranno preparato quel giorno per lasciarlo tanto soddisfatto: trenette al pesto, ravioli al sugo, coniglio alla ligure, un pollo alla cacciatora, oppure tutte queste leccornie assieme?

Purtroppo della lettera a noi giunta, manca la parte finale e pertanto non potremo mai sapere cosa avrà voluto assicurare alla sua bella con le parole che purtroppo sono andate perdute.

Ciò è un vero peccato perché sono veramente poche le sue lettere, appartenenti al carteggio con Alice Hoschedè da Bordighera, che sono giunte incomplete, ma purtroppo una di queste è proprio la seconda delle due riguardanti la sua visita in territorio andorese ed oltretutto non si sa di altre documentazioni scritte riguardo la sua visita ad Andora.

Comunque ciò che si rivela ancor più grave e lascia un enorme rammarico in noi andoresi è che quel giorno evidentemente Monet fu mosso da un intento di pura curiosità e svago e non artistico creativo, non avendo avuto assolutamente intenzione di toccare i pennelli.

Probabilmente il padrone di casa lo invitò a fare una gita spensierata in quel di Stampino, con annesso lauto pranzo, con l’intento di fargli ammirare da vicino un’altra delle sue numerose proprietà e da parte propria Monet forse con quella visita intendeva solo rilassarsi e riposarsi per una giornata.

Non dimentichiamoci che si era di domenica, giorno di riposo, e ricordiamo che, leggendo il fitto carteggio con Alice, egli si era più volte lamentato delle proprie fatiche pittoriche, ma purtroppo per lui, pur non avendo lavorato sulle tele, anche quella giornata si era rivelata fisicamente pesante.

Se avesse portato seco gli attrezzi del mestiere, forse ora potremmo vantare con giusto orgoglio che anche Andora e nella fattispecie Stampino furono ritratte dal più grande maestro impressionista.

Peccato veramente!!

Altrettanto certo è che a quel tempo a Stampino esisteva un ponte giapponese, forse ispiratore di quello che Monet farà costruire più tardi nella sua casa di Giverny, vicino a Parigi, e che diverrà protagonista di molti dei capolavori dell’ultimo periodo.

Ecco, con l’immagine mentale del ponte giapponese da lui ritratto più volte, vogliamo forzatamente consolarci del mancato ritratto di uno degli angoli più romantici e suggestivi del nostro paese ed al contempo illuderci che anche Andora abbia lasciato un’impronta nel cuore e nella produzione artistica di Claude Monet.

Dopo la morte del marito Francesco Moreno avvenuta nel 1885, appena un anno dopo il soggiorno di Monet a Bordighera, la vedova Isabella, essendo deceduto il figlio maschio ammalato di poliomielite, decide di ritornare in Francia e si disimpegna totalmente dalle proprietà italiane tanto di Bordighera quanto di Andora.

Stampino sarà così ceduta ai già citati nipoti Leopold e Anne Marie Coralie Durand nel 1910 un paio di anni prima del decesso della zia Isabella.

Durante questo periodo ultraventennale Stampino andrà così incontro ad un progressivo periodo di declino fino a che non arriverà ad acquistarlo il personaggio che andremo a conoscere meglio nei prossimi capitoli.

IL GIOVANE QUAGLIA

Giovanni Quaglia nasce a Diano Castello il 3 Gennaio 1881 da una ricca famiglia di proprietari terrieri di antico lignaggio presente in paese già dalla metà del 1300.

Il ragazzo, considerata la situazione economica della famiglia, non avrebbe alcuna necessità di lavorare per vivere, ma il padre vuole che si scelga una professione pertanto il figlio, dopo gli studi liceali, si reca ubbidientemente a Genova per frequentare la facoltà di Giurisprudenza divenendo avvocato.

Del giovane Quaglia in paese si ricordano le particolari doti di affabilità e spontaneità, che manifesta nelle relazioni con gli altri giovani della comunità, ed il temperamento dinamico che non gli può permettere di vivere oziosamente.

Pratica tutti gli sport tradizionali ed innovativi.

In particolare ama cimentarsi in lunghe partite di pallapugno che allora, come in tutti gli altri luoghi del ponente ligure, si praticava per le vie del paese, diventando campione provinciale, inoltre vince molti premi di tiro a segno tanto con la pistola quanto col fucile.

Risulta pure essere il primo cittadino di Diano Castello a dotarsi di una bicicletta, che egli non si limita a tenere strettamente per propria utilità o diletto, ma che concede magnanimamente all’uso e piacere della novità anche ai propri amici e conoscenti dimostrando in questa maniera disponibilità e generosità fattive. E’ infatti così che decine di suoi compaesani imparano ad andare in bicicletta, con quella del giovane Giovanni il quale, anche se nelle foto della maturità appare in pletorico sovrappeso, in gioventù doveva comunque essere stato un valido atleta. Più di una volta usa quel mezzo per andare e tornare da Genova al paese natale quando era uno studente universitario. A quel tempo la Via Aurelia era ancora notoriamente un inferno di buche e sassi che si tramutavano in una nuvola di polvere oppure un mare di fango a seconda della stagione, le biciclette erano ben lungi dall’essere leggere come quelle attuali e per di più prive di cambio di rapporto: insomma una vera avventura!

Il ragazzo dimostra di vivere intensamente i suoi tempi e di saper cavalcare appieno le trasformazioni in atto coniugando tradizione e modernità con disinvoltura.

Questa naturale predisposizione, assieme all’intuizione ed alla perseveranza, è la connotazione che lo avrebbe contraddistinto per tutta la vita e che più avanti lo avrebbe portato ai grandi successi internazionali sul lavoro.

Una volta divenuto avvocato, non esercita però a lungo la professione, in quanto si rende conto che non fa per lui, ma, da buon genovese, seppur adottivo, ciò che lo attrae maggiormente è il mondo della marineria e della navigazione con le attività ad esso collegate.

Si dedica così all’imprenditoria marittima diventando armatore e, con metodo e laboriosità, in pochi anni si crea una invidiabile posizione dedicandosi ai servizi di trasporto.

Allo scoppio della prima guerra mondiale a soli 33 anni è un uomo d’affari importante con una posizione invidiabile e, come si suole dire, può già considerarsi arrivato nonostante l’ancor giovane età.

E’ proprio allora che intravvede la possibilità di realizzare più vasti affari e pertanto si lancia in un nuovo settore dell’imprenditoria marittima che consiste nell’acquistare vecchi velieri, dotarli di motori a benzina potenti e veloci, e con questi trasportare armi e rifornimenti per gli eserciti alleati.

E’ questo il Quaglia che si affaccia sulla scena andorese quando nel 1915 decide di acquistare la tenuta di Stampino dagli eredi Durand.

Il giovane armatore ha solo 34 anni, ma possiede già un bel gruzzolo ed inizia a reinvestire e diversificare i proventi delle proprie attività marittime.

Attorno alla figura di quest’uomo nel corso del tempo sono fiorite le più svariate leggende e dicerie la prima delle quali riguarda appunto il motivo reale che sta alla base dell’acquisto di questa proprietà.

Siccome “u Sciù Giuvanni “, come veniva familiarmente chiamato dai suoi intimi e collaboratori di fiducia, oltre all’innato senso degli affari aveva di pari passo manifestato anche una spiccata e precoce passione per il tavolo verde, già allora si era diffusa la voce che quell’affare non fosse stato programmato, bensì fosse stato il frutto di una particolare e fortunata serata trascorsa giocando a carte contro qualche altro possidente e che la posta finale della malcapitata controparte fosse alfine risultata la tenuta di Stampino con annessi e connessi.

La sicurezza assoluta in questi casi non c’è mai, ma è sicuramente più credibile che quell’acquisto fosse stato molto più ponderato di quanto affermassero le volatili dicerie popolari. Si era infatti entrati nel secondo anno di guerra e tutta l’Europa era schierata in campo, anche se per l’Italia la terribile avventura era iniziata solo da pochi mesi, ma il peso del conflitto si era fatto gravoso già da subito.

Tra i motivi più realistici e credibili c’è da considerare che, da buon uomo d’affari, Quaglia poteva aver pensato di porre al riparo della svalutazione i propri soldi con investimenti mirati e quello ne rappresentava uno valido come altri. Però quella non era certo l’unica motivazione che poteva averlo spinto in tal direzione in quanto ce n’erano sicuramente altre sia di carattere economico che personale, prima fra tutte sicuramente quella del prezzo: 85.000 lire.

Se si pensa che allora un chilo di pane, per chi non se lo faceva in casa, costava circa 50 centesimi di lire, un impiegato medio percepiva 3/4.000 lire all’anno, un’automobile Fiat Zero costava 7.000 lire equivalenti a 27.000 euro di un secolo dopo, allora si comprende come la tenuta di Stampino comprendente terreni, la “casa padronale”, come riportato nel documento originale, più altre costruzioni minori di servizio, non comportasse una spesa poi così esagerata e che potesse considerarsi un buon affare.

Evidentemente i “Francesi”, come venivano volgarmente definiti gli allora proprietari, avevano voglia di disfarsi della proprietà e l’avevano posta in vendita ad un prezzo conveniente e l’Avvocato non si era lasciato scappare l’occasione…..

In quel particolare momento storico Quaglia si trova anche molto dentro le questioni belliche dato che le sue navi lavorano per l’esercito, quindi sa pure che per far funzionare le centinaia di locomotive che fanno la spola tra le retrovie ed il fronte è necessario molto combustibile e l’Italia, non possedendo né carbone né petrolio, deve supplire a ciò con la tradizionale legna da ardere. Ed allora cosa c’è di meglio della valle di Andora per ricavare la legna necessaria al funzionamento delle caldaie delle locomotive a vapore?

Infatti durante il periodo bellico quasi tutti gli ulivi della media-bassa Val Merula vengono tagliati ed sradicati onde poterne ricavare legna da ardere di qualità che viene venduta al governo italiano impegnato nella strenua lotta contro gli Austro-Ungarici.

Gli uliveti che fanno parte della tenuta non fanno eccezione ed anch’essi vengono sacrificati ed immolati sull’altare delle patrie fortune poiché, economicamente parlando, rendono più come combustibile che come alberi da frutto oleario.

Infine all’acquisto potrebbe aver contribuito anche una motivazione di carattere più specificatamente personale e ciò è determinato dal fatto che egli già da alcuni anni lavora e di conseguenza abita a Genova, ma quando torna a casa a Diano Castello per certi versi si sente un po’ soffocato.

La sua casa avita, anzi il suo palazzo di famiglia, è ampio e comodo, però si trova proprio in pieno paese stretto tra le altre abitazioni e la strada centrale, pertanto non gode dello spazio necessario attorno per poter usufruire di una particolare privacy tanto per se stesso quanto per i suoi eventuali ospiti.

I compaesani poi, quando torna a casa, dal momento che egli ha fatto fortuna in città, stravedono per lui e sono gentili ed affabili come non mai, ma per un verso o per l’altro non lo lasciano in pace come lui desidererebbe. In quella residenza di Stampino egli intuisce che c’è il luogo che faccia da giusto compendio tra il ritorno a casa tra la propria gente e la necessità di un buon ritiro dove rilassarsi e ritemprarsi ed all’occorrenza poter ospitare qualche ospite particolare, nella fattispecie un esponente dell’esercito, della finanza od anche del governo, lontano da sguardi indiscreti.

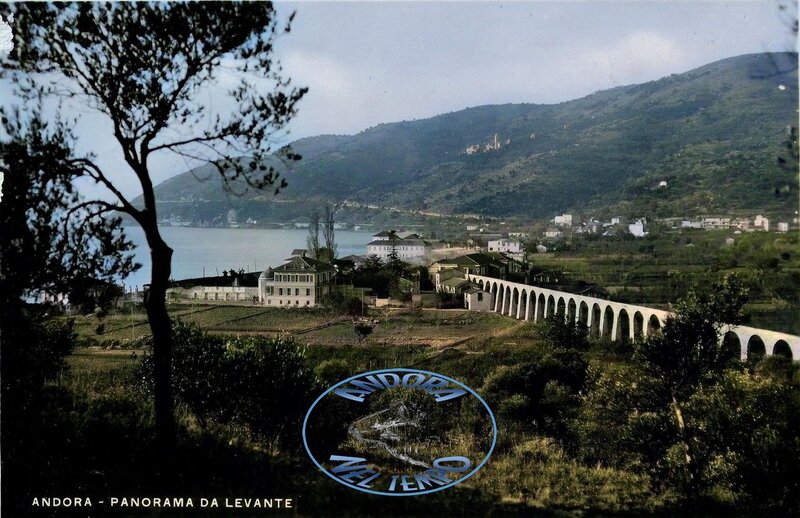

A testimonianza di ciò è necessario ricordare come si presenta Andora agli inizi del secolo scorso e che la situazione può essere ben sintetizzata dall’antico detto: “Andora, chi la cerca non la trova”.

Infatti per fotografare la situazione locale del primo ‘900 bisogna idealmente chiudere gli occhi, fare tabula rasa totale di ciò che vediamo oggigiorno, e porci di fronte ad una tela pressoché bianca sulla quale il pittore ha solamente tracciato uno schizzo per delinearne i contorni.

EPOCA DI CAMBIAMENTI

Il primo quarto di secolo del ‘900 vede Andora e la sua valle uscire dal torpore e dall’immobilismo che l’avevano caratterizzata nel lungo periodo precedente e condurla incontro a profonde trasformazioni alcune delle quali la caratterizzano ancora attualmente.

Dapprima viene costruita l’enorme nuova stazione ferroviaria che poteva accogliere anche i ferrovieri con le loro famiglie e la piazza della stazione, mancando un vero e sviluppato centro storico sul mare, con il contemporaneo e progressivo sviluppo delle attività commerciali della via sulla quale si affaccia, diviene il nuovo punto di riferimento di Andora Marina.

Arriva l’energia elettrica, governata da un eccentrico personaggio di altri tempi che risponde al nome di Marco Soleri. Costui, dai modi spicci e bruschi, soprattutto noto poichè soleva circolare per il paese sempiternamente accompagnato dalla fedele doppietta a tracolla, per queste caratteristiche era stato soprannominato “Burrasca”. Il fatto che fosse poi il primo elettricista di Andora, come volle fosse inciso anche sulla propria lapide tombale, era per lui motivo di enorme orgoglio, che si esaltava ogni sera allorquando attivava un enorme interruttore a maniglia permettendo a soli pochi fortunati andoresi della Marina di usufruire per poche ore dell’illuminazione elettrica. Facevano eco le sue liti con il marchese Marco Maglioni, che viveva a Villa Mazè, liti che nascevano dal fatto che “Burrasca”, in nome del progresso vantava il sacrosanto diritto di poter piantare i pali della luce nei terreni del marchese. L’interessato invece si opponeva fermamente al passaggio della linea elettrica affermando che era altrettanto suo fermo diritto opporsi a cotanto scempio territoriale; insomma i due più di una volta giunsero a minacciarsi armi in pugno, ma non arrivarono mai a spararsi quantunque fosse loro più caro coricarsi in compagnia di un fucile che di una bella donna; e meno male che “Burrasca” era perfino il figlioccio di battesimo del marchese tanto che ne portava lo stesso nome. Ironia della sorte, la morte riuscì in quello che una vita non fu capace: nel cimitero di San Giovanni sono sepolti uno accanto all’altro.

Quasi in contemporanea all’arrivo dell’energia elettrica si spengono le fornaci per la fabbricazione dei mattoni lasciando come testimonianza le due tipiche “sotte”, dalle quali veniva estratta l’argilla, che, una alla Marina e l’altra appena a monte del ponte ferroviario, per molti anni ancora testimonieranno questo piccolo passato industriale tipicamente locale.

Appena dopo in paese compare la prima automobile di proprietà dell’altro marchese Maglioni Giuseppe detto “Pippo”, il quale abitava a Villa Stefania. Da buon signorotto non la guida di persona, ma si avvale del servizio di Giovanni Lunghi, il quale espleta il servizio in alta uniforme. Questo status simbol non durerà a lungo, poiché il marchese, notoriamente affetto dai vizi del gioco e delle donne, scialacquerà in breve tempo gli ultimi averi in proprio possesso e terminerà miseramente i propri giorni in un ospizio di Diano Marina. Quel che è peggio, lasciando anche il povero Lunghi senza lavoro, il quale dovrà cercarsi un nuovo incarico come chauffeur presso una baronessa di Diano Marina.

Comunque il fatto economico e paesaggistico fondamentale del periodo è costituito dagli ulivi della media-bassa valle che vengono quasi tutti tagliati.

Infatti ciò che in effetti risulta più evidente e colpisce maggiormente nel processo di cambiamento è proprio il paesaggio che si trasforma.

Fino allora nella parte planiziale della bassa Val Merula non si trovava quasi costruzione alcuna poiché il Merula, non ancora arginato, con le sue periodiche disastrose piene rovinava sistematicamente i campi del fondovalle rendendo vano ogni tentativo di coltura e alla stessa stregua era assolutamente sconsigliabile edificare abitazioni troppo vicino al letto del fiume. Oltretutto nella zona della foce si trovavano acquitrini e paludi che rendevano malsana l’aria a tal punto che Davide Bertolotti, a metà ottocento, descriveva la valle di Andora come “non felice”, al contrario di quanto avrebbe scritto Monet pochi anni dopo. Che a lui, al contrario di quanto sarebbe avvenuto con Monet pochi anni dopo, non abbiano offerto nemmeno un “cundiùn” od un bicchiere di nostralino?

L’unica coltivazione che gli andoresi erano riusciti ad impiantarvi nel corso del tempo era stata quella dell’ulivo ed in una maniera talmente fitta che, come afferma un altro autore, Carlo Reynaudi ancora all’inizio del ‘900….. “dalla stazione di Andora passando fra una vera foresta di ulivi..... si arriva fino all’abitato di Molino Nuovo prima di uscirne”.

Per avere una vaga idea di quale aspetto dovesse avere e come dovesse presentarsi la nostra valle in tutta la parte planiziale medio-bassa fino all’inizio della Prima Guerra mondiale, bisogna pensare che il paesaggio era uniforme a quello che si presenta ancora oggi solamente nella parte più alta di Piangrande, unico punto dove è sopravvissuto qualche frammento della grande foresta di ulivi che fino ad allora e per secoli aveva contraddistinto il paesaggio.

Ma dopo la Grande Guerra quasi tutti gli uliveti sono scomparsi ed i terreni, ormai deprezzati, si sono trasformati in squallidi gerbidi che al massimo possono fungere da pascoli ed è a questo punto che si verifica la prima vera ondata immigratoria rappresentata principalmente da contadini liguri che provengono dal savonese e dintorni.

Costoro comprano i terreni incolti dai proprietari locali a basso costo e nel corso di pochi anni a prezzo di tanta fatica e sudore li bonificano ed iniziano a farli rendere più intensamente trasformandoli in frutteti.

Anche l’Avvocato Quaglia può essere considerato a ragione come uno dei nuovi colonizzatori, infatti non si ferma all’acquisto della sola tenuta di Stampino, ma amplia il proprio orizzonte facendo altri acquisti. Un paio di anni dopo compra anche il Gumbasso, noto grande frantoio come dice la parola, e tutti i terreni attorno che fanno parte della proprietà dei due fratelli Musso di Genova: uno l’avvocato Edoardo e l’altro, come riportano le carte, il “benestante” Giuseppe.

Ma non si ferma ancora, negli anni successivi continua a fare la spesa tra i confinanti ed acquista molti altri terreni con stabili inclusi soprattutto dal marchese Giuseppe Maglioni.

I Maglioni alla Marina ed i Musso a San Giovanni, risultano i proprietari terrieri per eccellenza di Andora, detenendone da soli la più parte, ma poco a poco svendono progressivamente quasi tutte le proprietà nel periodo di un decennio.

Al termine di questa serie di acquisti senza tregua, negli anni ’20 si sono oramai delineati i confini del nuovo piccolo impero andorese dell’Avvocato Quaglia, che sono grossolanamente i seguenti: a nord arriva al fossato della Ferraia, ad est al bacino del Merula, a sud al fossato della chiesa di San Giovanni e ad ovest fin quasi in cima alla collina: si tratta di una proprietà di dimensioni enormi calcolando che ci troviamo in Liguria dove la parcellizzazione della proprietà è stata sempre una costante.

Anch’egli abbraccia appieno il nuovo credo agricolo e piantuma i possedimenti con alberi da frutto, soprattutto peschi ed albicocchi.

In breve tempo la sua tenuta diventa l’impresa che dà la maggior mole di lavoro in tutta la valle; abitualmente in bassa stagione non vi lavorano meno di una quindicina di unità mentre quando si arriva alla stagione della raccolta i lavoranti possono raddoppiare ed anche più.

Insomma “U Sciù Giuvanni”, così l’Avvocato Quaglia viene confidenzialmente chiamato dai locali, poco a poco diviene il maggior datore di lavoro locale e le sue proprietà contribuiranno per alcuni decenni a dare occupazione ed un dignitoso livello di vita a molte famiglie.

I suoi braccianti arrivano tanto dall’immediato circondario quanto da Conna ed alcuni anche da San Bartolomeo. Si spostano obbligatoriamente tutti a piedi, i più distanti partendo da casa che è ancora notte e magari ritornandovi che è già notte, ma a quel tempo nessuno vi faceva caso perché, o nella propria proprietà oppure lavorando per qualcun altro, quelli erano gli orari abituali di lavoro in campagna.

L’unico che viene da fuori è il fattore che li dirige, un comprovato uomo di fiducia di Quaglia, Nicola “Culin” Novaro, il quale arriva ogni mattina da Diano Castello in calesse e pure lui come i suoi sottoposti fa il pendolare ante litteram impiegando non meno di un’ora per recarsi sul luogo di lavoro come per rincasare.

Le operazioni di ammasso ed incestamento avvengono nei magazzini che si trovano a metà del viale che conduce alla villa, accanto ai quali si trovano anche le stalle dove sono alloggiate le bestie utilizzate per i lavori nei campi.

La frutta, dopo essere stata opportunamente incestata, viene trasportata coi carri alla stazione ferroviaria per essere spedita ai mercati generali di Genova e Milano oppure è venduta già subito agli speditori andoresi ( Gagliolo,Torrengo) e limitrofi ( Noberasco, Moreno).

La produzione dei suoi frutteti è tanta e tale che da sola assorbe per intero la produzione di cassette e plateau di una segheria e sempre da sola riesce quotidianamente a completare il carico di un vagone ferroviario.

Un suo particolare vanto di cui sarà sempre orgoglioso, soprattutto agli occhi dei suoi numerosi amici inglesi, è che, già prima del secondo conflitto mondiale, nel momento di sua maggiore notorietà internazionale, riesce a spedire le sue pesche “Hale” via ferrovia da Andora fino al mercato di Covent Garden a Londra dove arrivano in capo a 3/4 giorni.

Per far ciò, pur essendo estate e non essendo ancora presenti all’epoca le celle frigorifero, si avvale di particolari vagoni dotati di ghiacciaia sui lati, dove vengono alloggiate grosse barre di ghiaccio, che sono via via sostituite mano a mano che si sciolgono lungo il percorso.

In questo caso per Quaglia non è tanto una questione di guadagno quanto di prestigio.

Se i suoi frutteti di Stampino poco a poco diventano nel corso del tempo una splendida realtà produttiva che dà lavoro e soddisfazione raggiungendo l’apice già sul finire degli anni ’30, le vicende legate alla marineria riservano fortune alterne e le sorprese sono sempre in agguato.

L'ORO DELL'EGYPT

Terminata la Grande Guerra c’è sovrabbondanza di navi da carico il cui valore commerciale crolla da 30 a sole 3 sterline la tonnellata, di conseguenza anche l’utilità di gran parte delle sue navi viene meno e Quaglia si ritrova quasi rovinato.

La tipologia delle sue navi, adattate per l’occasione a scopi bellici, ora non serve più e pertanto i suoi natanti sono inattivi, in disarmo e passivi al massimo.

Relativamente a questo frangente aleggia anche una leggenda, sempre collegata alla sua ben nota passione per il tavolo verde, la quale afferma che i suoi problemi economici in realtà siano stati generati da ingenti e ripetute perdite al gioco a tal punto da portarlo a meditare addirittura il suicidio.

Sempre la medesima leggenda aggiunge che, trovandosi appunto egli in così cattive acque, la donna che già da un po’ di tempo si trova al suo fianco, essendo di buona famiglia, arrivi addirittura ad offrirgli di vendere i propri gioielli pur di aiutarlo e che in seguito a questo episodio, in cui la sua compagna ha dimostrato tanta dedizione ed amore, egli accantoni ogni residua esitazione e decida di sposarla, cosa che avviene in realtà dato che si unisce in matrimonio con la signora Vincenza “Tina” De Nicola, che gli starà fedelmente al fianco per tutta la vita.

Comunque, anche se il momento economico è più che critico, con indomito coraggio, con quella volontà tenace che è certamente la sua caratteristica peculiare, tipica della razza ligure, l’armatore castellotto non si piange addosso e, con quell’ ottimismo che lo ha contraddistinto tutta la vita, si lancia in una nuova avventura.

Notando il rapido crescere delle esigenze petrolifere legate soprattutto al crescente mercato delle automobili, raduna quanto ancora gli rimane del patrimonio e si lancia in una nuova impresa creando la CITOM (Compagnia Italiana Trasporto Oli Minerali), la prima società italiana che si occupa di navi cisterna che trasportano petrolio dal Mar Nero, dall’Africa e dall’America in Italia e nei paesi del Nord Europa.

Con questa nuova attività ottiene nuovamente risultati di prestigio sia personali che economici, ma, non ancora soddisfatto, pensa già ad altro lanciandosi in una ulteriore avventura o meglio in una nuova tipologia di impresa marittima alquanto particolare, la quale sarà poi quella che gli conferirà la grandezza economica definitiva nonché il trionfo e la notorietà internazionale a livello planetario: quella del recupero del carico contenuto nelle stive delle navi affondate.

E’ così che l’11 ottobre 1926 a Genova viene fondata la SORIMA (Società Ricuperi Marittimi), una società unica nel suo genere, basata su quel che di più aleatorio si possa immaginare: i tesori affondati in fondo al mare. Oltretutto ciò avviene a Genova città che da sempre ha dimostrato come non possa esistere razza più pragmatica dei liguri.

Eppure Quaglia ed i suoi ci credono eccome anche perché la guerra aveva determinato l’affondamento di molte navi da carico e quindi a conti fatti la cosa non risultava poi così campata per aria come poteva sembrare di primo acchito; unica incognita non da poco, la profondità a cui si sarebbero rinvenute le navi affondate poiché a quel tempo si pensava non si potesse lavorare a più di 50/60 metri di profondità.

Il suo metodo è sempre il medesimo: tentare qualche cosa che non era ancora stato fatto oppure che era stato fatto, ma solo in piccole proporzioni e senza una organizzazione vera e propria, sviluppandola su larghe basi.

Infatti la SORIMA rappresenta una novità assoluta a livello mondiale in quanto è la prima ditta a specializzarsi in immersioni marine a grandi profondità su di una base commerciale, ottenendo per giunta un enorme successo.

La storia dell”Artiglio” e delle altre navi sorelle, assieme ai loro leggendari palombari, è pertanto anche la storia dei più riusciti recuperi marini a grandi profondità.

La SORIMA è così strutturata, se Alberto Fagian è il vero ideatore dei recuperi di profondità, il Presidente è il Gr. Uff. Alberto Manzi Fé, il Commendator Giovanni Quaglia ne è il maggior azionista ed Amministratore Delegato. Tra i soci azionisti di minoranza spicca la figura dell’Ammiraglio Costanzo Ciano, eroe della I Guerra Mondiale e coautore della famosa “Beffa di Buccari”.

Infatti Quaglia, da buon imprenditore-politico, sa tessere ed intrattenere le giuste amicizie e conoscenze in seno agli ambienti governativi onde poter ottenere le concessioni per poter intraprendere al meglio la nuova attività di recuperi sottomarini e di conseguenza trarne il maggior vantaggio possibile.

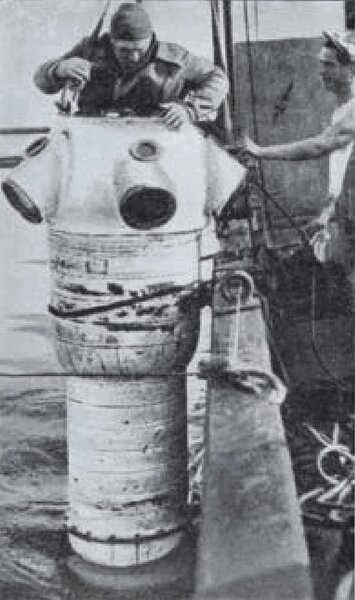

Sfruttando questa dote innata si fa conferire dall’Istituto Nazionale Assicurazioni, proprietario della maggior parte dei piroscafi e carichi italiani affondati durante la guerra, il diritto esclusivo dei recuperi da effettuare ad una profondità superiore ai cinquanta metri. Inoltre, non da ultimo, si procura l’esclusiva dell’ultima generazione di scafandri costruiti dalla società tedesca Neufeldt & Kunke di Kiel, ditta all’avanguardia nella produzione di scafandri per palombari, il meglio del meglio a quel tempo.

Insomma attività rischiosa sì, ma la società ha le idee chiare al riguardo, sia dal punto di vista giuridico che tecnologico.

Manca ancora un tassello non da poco: il fattore umano, cioè i palombari per l’appunto, e pertanto nella primavera del 1927 ingaggia allo scopo una squadra di palombari viareggini che hanno già dimostrato il proprio valore sapendo immergersi a profondità dove gli altri nemmeno pensavano fosse possibile.

I loro nomi sono: Alberto Gianni, Aristide Franceschi e Alberto Bargellini solo per citare i primi e più famosi ai quali nel corso del tempo se ne aggiungeranno altri.

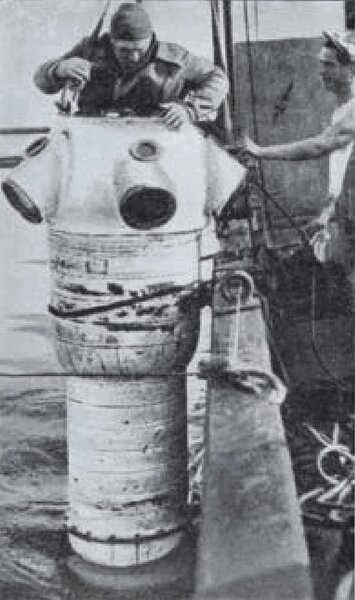

Il capostipite e capo di questo gruppo è Alberto Gianni, viareggino come tutti gli altri, che si è formato alla Regia Scuola Militare del Varignano, uomo dalle mille risorse che dimostrerà nel corso del tempo di essere molto di più di un semplice palombaro, ma anche e soprattutto un inventore di dispositivi atti alla navigazione ed alle immersioni.

Neanche ventenne idea e fa realizzare il cosiddetto “motoeconomo”, un dispositivo per stabilizzare le navi a vela in caso di tempesta, marchingegno che ebbe poca fortuna poichè subito superato dalla pressoché contemporanea e progressiva dismissione della navigazione a vela in favore di quella a motore e poi, sempre con una grande idea, fà realizzare la prima “cassa disazotatrice”, cioè l’antesignana della successiva camera di decompressione ed infine dell’attuale camera iperbarica, per combattere il pericolo di embolia gassosa.

Anche Alberto Gianni ha già provato a lanciarsi nel difficile mondo dei recuperi sottomarini sia in proprio che in società con altri amici viareggini, ma nessuno di loro ha avuto fortuna ed allora l’incontro con Quaglia è un po’ come un segno del destino ed il matrimonio è immediatamente cosa fatta con reciproca soddisfazione.

L’attività di recuperi inizia l’anno successivo ed è subito un successo dietro l’altro.

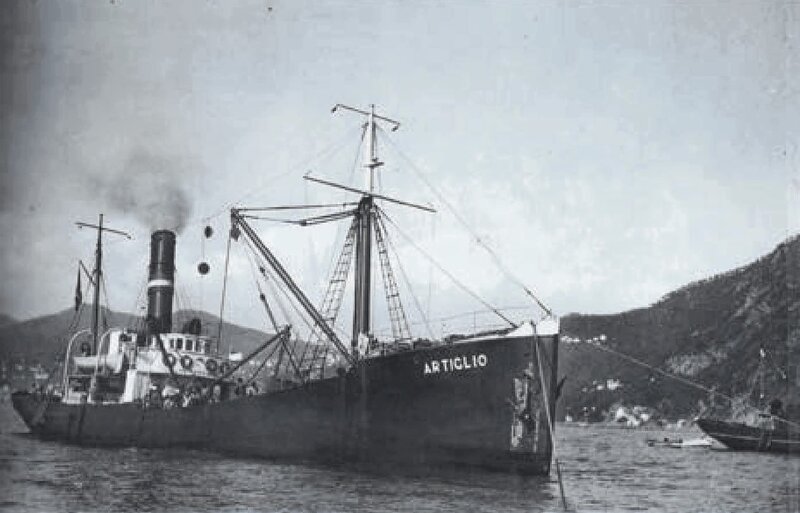

L’”Artiglio” è la nave ammiraglia affiancata da “Raffio”, “Rostro” ed “Arpione”, nomi che diventeranno famosi in tutto il mondo, ai quali si uniranno successivamente “Rampino” e “Rastrello”. Da notare che sono tutti nomi che intendono l’azione dello strappare.

L'Artiglio nel giugno 1932.

Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora

L'Arpione il 24 maggio 1934.

Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora

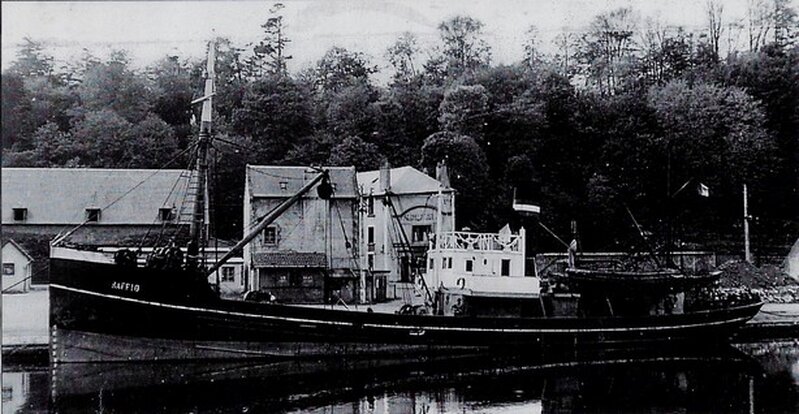

Il Rostro nel porto di Oneglia, agli ordini del comandante Giobatta Dulbecco nel giugno 1950.

Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora

Il Rastrello in navigazione nel Mare del Nord nel 1937.

Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora

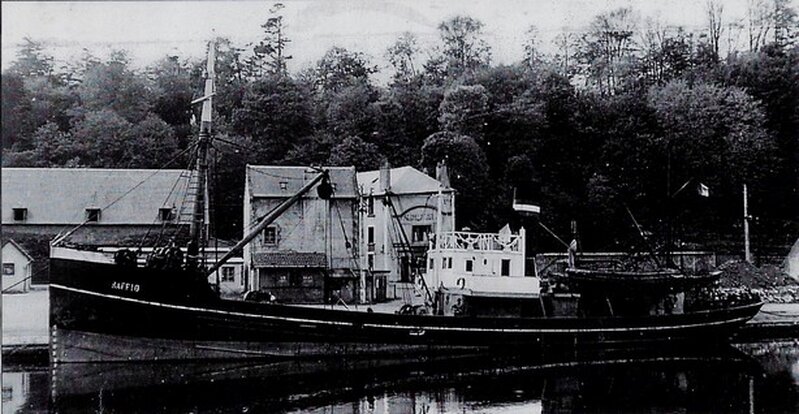

Il Raffio nel porto di Morlaix.

Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora

Tutti gli uomini della SORIMA si rivelano da subito eccezionali dimostrando di saperci fare e di essere dotati di fisico, cervello, spirito di sacrificio, nonché audacia, tutte doti fondamentali per la riuscita in questi ardui compiti.

Sicuramente i nuovi scafandri della ditta tedesca Neufeldt & Kunke agevolano di molto le operazioni consentendo immersioni ad una maggiore profondità, ma Alberto Gianni continua a dimostrare di possedere doti rare di iniziativa e conoscenza. Dapprima li modifica e li migliora ulteriormente rendendoli ancor più competitivi e sicuri, in seguito sviluppa in proprio un cilindro metallico dotato di alcuni oblò chiamato “torretta”, che rivoluziona il modo di lavorare sott’acqua. Così facendo in primo luogo permette all’uomo di scendere a profondità fino ad allora impensate, quindi di modificare radicalmente la metodologia di lavoro: praticamente il palombaro ora non lavora più in prima persona, ma funge solo da occhio avanzato sott’acqua e tramite collegamento telefonico con la nave appoggio guida il braccio meccanico della gru che svolge il lavoro vero e proprio con molta meno fatica per l’elemento umano.

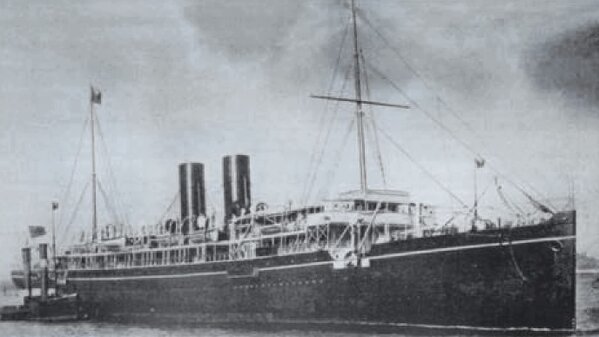

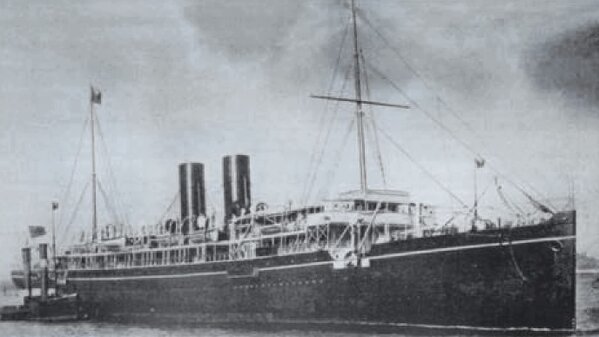

Il transatlantico Egypt in servizio sulla rotta Londra - Bombay

Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro

E’ così, in base a questi parametri molto confortanti, che Quaglia nel 1928 decide di alzare il livello dell’asticella e di puntare in alto, molto in alto, quasi stesse giocando alla sua tanto amata roulette, decidendo di puntare su un pieno secco.

Infatti il piatto più ricco al momento è rappresentato dal tentativo di recupero del carico del transatlantico “Egypt” affondato il 20 Maggio 1922 nei pressi dell’isola di Ouessant davanti a Brest, speronato nella nebbia dal piroscafo francese “Seine”.

Cartina topografica indicante i luoghi delle vidende narrate, evidenziati dalle frecce

Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro

L’”Egypt”, una nave di 8000 tonnellate di stazza lorda, lunga 152 metri e larga 16.5, di proprietà della “Peninsular & Oriental Steam Navigation Company” con a bordo 44 passeggeri e 294 uomini di equipaggio, era in navigazione da Plymouth a Bombay, avrebbe dovuto fermarsi a Marsiglia e lì imbarcare il grosso dei passeggeri, porto dove non sarebbe mai arrivata, ma la cosa più importante era che portava cinque tonnellate e mezza di lingotti d’oro e quarantatre tonnellate d’argento più ingenti quantitativi di sterline d’oro e rupie in banconote da consegnare alla Banca Centrale dell’India: un vero e proprio tesoro!!

Tutta la vicenda è stata magnificamente descritta ed illustrata dalle cronache del tempo, ma soprattutto da tre splendidi volumi, ormai introvabili nella versione originale.

I primi due sono “Con i palombari dell’Artiglio” e “L’Artiglio e l’oro dell’Egypt”, scritti dallo scozzese David Scott giornalista del “Times” di stanza a Parigi , che fu l’unico cronista ammesso a bordo dell’”Artiglio” per tutto il tempo della ricerca del relitto nonché del recupero del carico.

Il terzo è “L’Artiglio ha confessato” di Silvio Micheli anch’esso oramai pressoché introvabile al pari dei precedenti.

I libri di Scott, essendo stati redatti da uno spettatore esterno ed in maniera giornalistica, cioè in presa diretta come inviato speciale presente al momento, ci conferiscono un’immagine quanto mai viva e realistica sia di Quaglia che dei suoi uomini con tutti i loro pregi ed umani difetti, facendoli percepire al lettore più che mai vivi e presenti.

Scott possiede il grande merito di aver intuito l’impresa epocale che questa pattuglia di intrepidi italiani stava per compiere e, tramite questi due libri, ce ne offre un reportage unico nel suo genere, quasi in tempo reale.

Stando a bordo per tutta la durata delle ricerche del relitto dell’”Egypt”, nonchè delle fasi iniziali del recupero del prezioso carico, ha modo di stringere sincera amicizia sia con l’intero equipaggio che con il capo in persona della SORIMA ed in tal modo risulta essere stato l’unico scrittore ad averci lasciato un ritratto a tutto tondo ed umanamente ben delineato del Commendator Quaglia, come egli lo definisce, oltreché di una sua minibiografia, almeno fino a quel momento.

Risultano molto efficaci anche le descrizioni delle loro giornate a Brest, dove Quaglia aveva il suo quartier generale a terra presso l’Hotel Continental, oppure quelle delle loro scorribande in auto per la regione bretone, intenti a seguire da terra le operazioni della sua flottiglia impegnata in numerosi altri lavori di recupero sotto costa.

A conti fatti, ne esce il ritratto di una persona molto umana con tutti i pregi ed i difetti tipici di un latino: fondamentalmente viene descritta una persona ostinatamente ottimista ed allegra, ad onta delle oggettive difficoltà reali, e che a volte può indulgere perfino a credere nella scaramanzia più insensata piuttosto che nella pratica razionalità, un po’ come avviene per tutti gli appassionati del gioco d’azzardo, ma sorretta anche nei momenti peggiori da una enorme fiducia in sé stessa ed in quello che ha intrapreso.

E’ una persona che sente profondamente l’amicizia ed al tempo stesso preoccupata per l’incolumità dei propri uomini e capace di gesti notevoli come quando, per festeggiare il ritrovamento del relitto, fa ordinare per l’equipaggio addirittura una cassa di champagne!

Particolarmente gustosa, infine, la descrizione bonaria e quasi caricaturale, da parte di Scott, di un uomo che parla sicuramente un buon francese dal punto di vista sintattico-grammaticale, ma con una forte inflessione dialettale il che a volte lo porta a storpiare certe parole. Infatti il secondo ed ultimo libro della mini saga si chiude proprio riportando una frase molto significativa ed autobiografica da parte del Commendatore in cui il protagonista non si smentisce nemmeno in questa occasione storpiando la parola finale della frase, che nelle sue intenzioni dovrebbe essere “bien”, ma che Quaglia storpia in un quanto mai dialettale “biang”.

Per quanto riguarda il libro di Micheli, essendo stato scritto circa trent’anni dopo i fatti accaduti ed unicamente sulla base dei racconti dei marinai e palombari viareggini sopravvissuti, risente un po’ della cosa e naturalmente rischia di peccare un pochino di strabismo di parte.

Infatti, più che la descrizione dei fatti, ciò che sembra essere il reale motore dell’opera è la notevole vis polemica nei confronti dell’armatore castellotto, che viene descritto con tratti molto più scuri che chiari, il quale dapprima viene praticamente ritenuto l’indiretto responsabile della sciagura in cui l’”Artiglio” salta per aria, e poi, a recupero valori avvenuto, il perfido datore di lavoro che si rimangia la parola nei confronti dei poveri dipendenti non conferendo loro ciò che era stato concordato e più volte promesso.

Micheli descrive Quaglia come un ostinato imprenditore non alla pari di Scott, per il quale l’ostinazione risultava un valore positivo, ma come un personaggio ottusamente ostinato al limite della faciloneria, che comprende poco o nulla di cose di mare ed oltretutto rischia di mettere in pericolo tanto sé stesso quanto i propri uomini proprio a causa della propria incompetenza in materia. Il suo unico obiettivo è solo e nient’altro che l’oro in fondo al mare a tal punto che alla fine della vicenda non mantiene nemmeno la parola data ai suoi uomini relativa ad un premio extra in caso di successo.

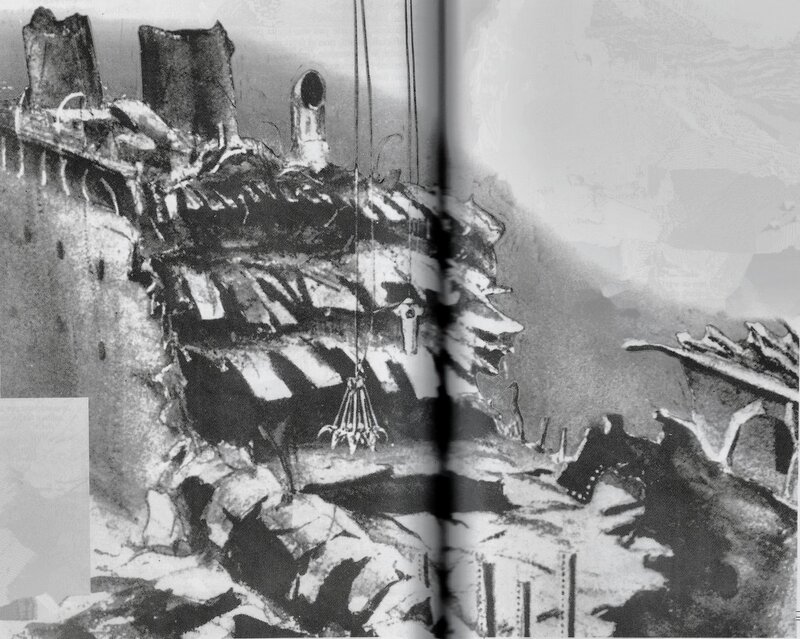

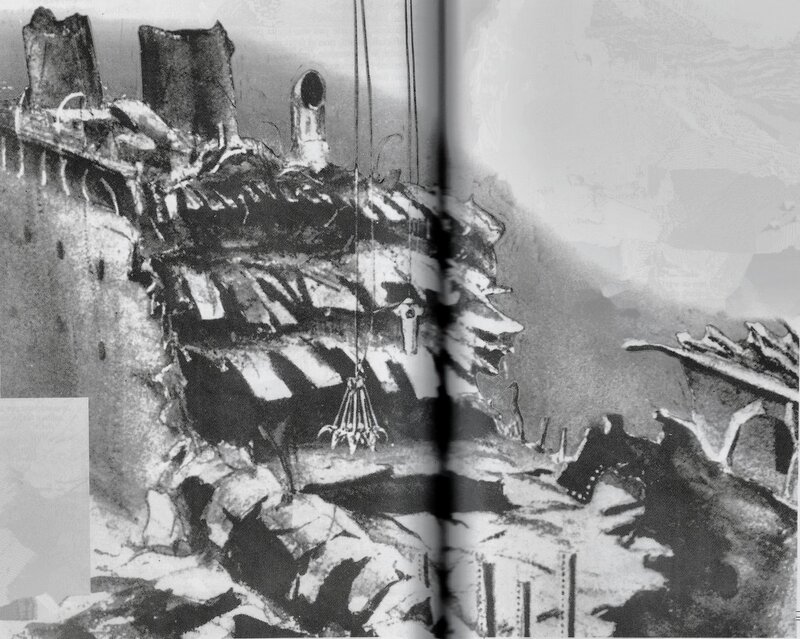

L'Artiglio, il Raffio e l'Arpione, sul relitto del Washington (inverno 1929)

Foto tratta da "A Stampino c'era il Conte" di Carlo Volpara - Edizioni del Delfino Moro

Peccato che, quando questo libro fu scritto, Quaglia fosse già scomparso da un lustro e non fosse più possibile una sua replica tantomeno una sua versione dei fatti, fatti, però, che Scott racconta in maniera più fatalistica rispetto alla versione polemica che ne dà Micheli.

Cionondimeno, per completezza d’informazione e pluralità di visione, merita leggere tutti e tre i libri e riassumere anche su queste pagine la vicenda, almeno per sommi capi, onde comprendere meglio l’unicità e la leggendarietà dell’impresa per chi non la conoscesse ancora e, così facendo, invogliare il lettore alla lettura in biblioteca delle opere succitate.

DESTINO AVVERSO E TRIONFO FINALE

L'Artiglio nelle acque di Camogli nel 1927

"Proprio l'Artiglio di Fagian - Quaglia lasciò nel 1928 improvvisamnte le acque di Camogli per tentare il recupero del piroscafo Ravenna (silurato nel 1917 al largo di Capo Mele), ma nell'estate dello stesso anno fu destinato ad altra missione più importante e più redditizia in Atlantico (recupero fortunato di non pochi Lingotti d'oro del relitto Egypte)"

Da Tommaso Schivo - "Laigueglia e il siluramento del Ravenna".

Foto per gentile concessione Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora